Farizza Nur Styanto

Pendahuluan

Setiap satu tahun sekali, tepatnya pada hari Jumat minggu kedua di bulan Safar berdasarkan penanggalan Hijriah, pemerintah Kalurahan Ambarketawang yang terletak di Kapanewon Gamping mengadakan rangkaian Upacara Adat Saparan Bekakak. Pada tahun 2025, upacara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Agustus melalui beberapa rangkaian kegiatan. Pada hari pertama diadakan Malam Midodareni, Pentas Macapat, dan Pagelaran Wayang Kulit. Memasuki hari kedua diadakan Karawitan, Upacara Saparan Bekakak, hingga Kirab Saparan Bekakak yang ditutup dengan penyembelihan Bekakak dan dibagikan kepada masyarakat di Gunung Gamping

Mengenal Gunung Gamping

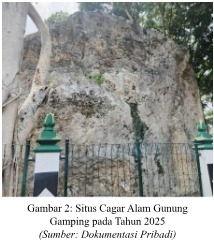

Sesuai namanya, di Kapanewon Gamping terdapat cagar alam berupa batu gamping yang diperkirakan terbentuk 50 juta tahun lalu yang terletak di Dusun Tlogo, Ambarketawang (Istanto, 2018). Hingga pada tahun 1937, Gunung Gamping masih berdiri utuh dan memanjang. Namun dikarenakan adanya kegiatan pertambangan, Gunung Gamping semakin mengecil dan hanya tersisa sebongkah batu kapur besar. Di dekat monumen ini, pernah berdiri bangunan bersejarah Kraton Ambarketawang dan merupakan tempat diadakannya puncak upacara adat Saparan Bekakak.

Sejarah Berdirinya Kraton Ambarketawang

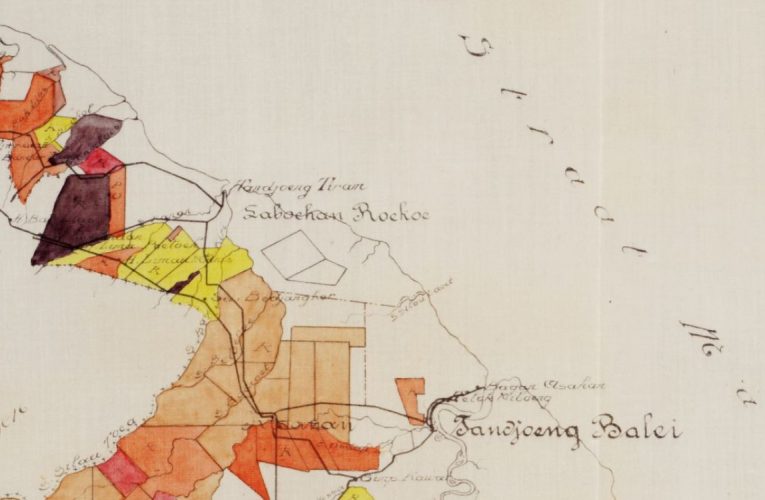

Dengan adanya Perjanjian Giyanti yang memisahkan Kasultanan Mataram Islam menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasultanan Pakualaman, dibagikanlah tanah kepada Pangeran Mangkubumi di sebelah barat. Karena Pangeran Mangkubumi belum mempunyai istana sebagai pusat pemerintahan, maka pada tanggal 9 Oktober 1755 Pangeran Mangkubumi memerintahkan Adipati Jayaningrat untuk membuat kraton sementara di wilayah yang dinamakan Ambarketawang (tanggal inilah yang dipilih untuk menjadi hari lahirnya Kalurahan Ambarketawang).

Nama Ambarketawang diambil dari nama Ambar yang berarti harum dan ka-tawang yang berarti tinggi. Sehingga Ambarketawang dapat diartikan sebagai tempat yang tinggi dan harum (Nusarini dan Marwati, 2014). Pemilihan tempat ini dikarenakan memiliki pertahanan alami yang kuat berupa Gunung Gamping yang memanjang di sisi tenggara (Putra dan Kumalasari. 2017). Selain itu, batuan gamping yang ada disini juga dipakai untuk bahan pembangunan Benteng Keraton Yogyakarta. Berdasarkan folklore yang berkembang masyarakat, dahulunya tempat ini disebut sebagai Purapara dan telah ada sejak masa Mataram Kertasura. Purapara sendiri berarti tempat untuk singgah bagi orang-orang yang sedang bepergian ataupun berburu (Jogjacagar, 2016).

Latar Belakang Perkembangan Upacara Adat Saparan Bekakak

Keberadaan Kraton Ambarketawang menjadi latar belakang munculnya upacara adat Saparan Bekakak yang rutin diadakan setiap setahun sekali pada saat bulan Sapar pada penanggalan Jawa. Upacara ini diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk menghormati Kyai Wirasuta dan istrinya, Nyai Wirasuta. Kyai Wirasuta adalah seorang Abdi Dalem Penangsong, yakni seorang pengikut yang membawa payung kebesaran dan mengikuti Sri Sultan Hamengkubuwono I kemanapun pergi (Tashadi, dkk. 1992).

Saat Kraton Yogyakarta jadi, Kyai Wirasuta tidak mengikuti sultan untuk pindah. Beliau dan keluarga memilih tinggal untuk merawat Kraton Ambarketawang dan memelihara hewan-hewan ternak. Tetapi pada suatu saat, Kyai Wirasuta dan Nyai Wirasuta tertimpa oleh reruntuhan batuan gamping dan jasadnya tidak ditemukan. Sultan kemudian mengusulkan upacara adat Bekakak untuk mendoakan Kyai Wirasuta dan Nyai Wirasuta serta memohon keselamatan bagi masyarakat di Ambarketawang (Boli. 2022).

Bekakak memiliki makna sebagai pengorbanan manusia atau hewan, tetapi upacara ini tidak menggunakan manusia ataupun hewan sungguhan. Melainkan menggunakan dua pasang patung yang terbuat dari tepung beras ketan dan berisi gula merah dengan bentuk pengantin dengan ornamen masing-masing bergaya khas Yogyakarta dan Surakarta. Pasangan pengantin tersebut merepresentasikan Kyai Wirasuta dan Nyai Wirasuta sebagai cikal bakal dari penduduk Ambarketawang (Boli, 2022).

Tata Upacara Adat Saparan Bekakak

Terdapat beberapa hal khusus untuk membuat Bekakak, bahan dibuat oleh para perempuan dan yang membentuk Bekakak adalah laki-laki. Selain bekakak, dibuat juga pendampingnya seperti ogoh-ogoh, kembang mayang, sajen-sajen, hingga gunungan. Proses Upacara Saparan Bekakak sendiri dimulai dari Midodareni, Kirab Bekakak, Penyembelihan Bekakak, dan Sugengan Ageng. Sebelum kirab dimulai, pada malam sebelumnya dua pasang pengantin bekakak dimasukkan ke jali dan jodhang berisi sesaji diikuti sepasang suami istri gendruwo yang diberangkatkan ke balai desa Ambarketawang dengan arak-arakan.

Keesokan harinya setelah waktu Ashar, berbagai berbagai kalangan masyarakat, terutama warga Kapanewon Gamping berkumpul untuk melaksanakan arak-arakan berkeliling Ambarketawang. Kirab Bekakak memiliki rute awal Lapangan Ambarketawang Gamping dan berakhir di Gunung Gamping. Di sinilah kedua pasangan pengantin akan disembelih dan potongannya akan dibagikan ke masyarakat beserta sesaji dan gunungan yang sebelumnya telah telah diarak bersamaan. Selain itu diadakan beberapa kegiatan lain berupa berbagai pentas seni tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Jawa dan meningkatkan antusiasme masyarakat.

Keadaan Kraton Ambarketawang di Masa Kini

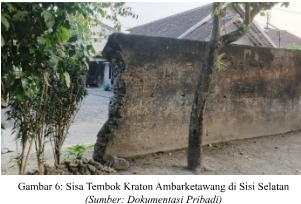

Saat ini, situs Petilasan Kraton Ambarketawang menyisakan reruntuhan tembok setebal 60 cm. Di sebelah utara terdapat urung-urung (saluran air) yang mengarah ke selatan, menuju wilayah yang dulunya bernama Kestalan. Nama Kestalan ini berasal dari kata staal yang dalam bahasa Belanda berarti kandang kuda. Hal ini menandakan bahwa wilayah Kestalan ini difungsikan sebagai kandang kuda dan penyimpanan kereta (Tashadi, dkk. 1992). Wilayah Kestalan ini sekarang telah menjadi wilayah dari dusun Tlogo RT 01.

Tlogo dalam bahasa Jawa berarti telaga, menandakan adanya sebuah telaga yang pernah ada di daerah ini. Diperkirakan air dari telaga ini yang mengairi urung-urung tersebut. Keberadaan telaga pernah dibuktikan pada tahun 1972, Bapak CB Caraka Pawaka (Kabag Sosial Desa Ambarketawang) bersama penduduk melakukan penggalian tanah di utara bekas kraton dan mendapati mata air yang mempunyai debit air ± 5 m3/detik (Tashadi, dkk. 1992). Sampai sekarang, nama Tlogo tersebut masih dipakai sebagai nama dusun.

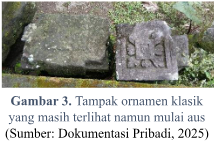

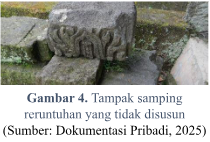

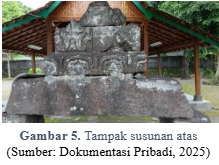

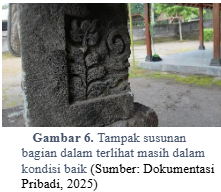

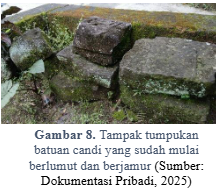

Di masa lampau, wilayah yang berada di dalam benteng Kraton Ambarketawang disebut sebagai Klangenan yang berarti tempat untuk bercengkerama. Wilayah di dalam benteng ini berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, mandi, dan bersemadi, bagi Sultan Hamengku Buwana I (Tashadi, dkk. 1992). Pada saat ini wilayah dalam benteng hanya menyisakan reruntuhan beteng, kraton, sumur kuno, dan kebun kosong yang pada saat ini masih disebut Kebun Klangenan oleh masyarakat. Selain itu terdapat juga bangunan baru berupa pendapa yang masih difungsikan oleh masyarakat umum beserta sebuah monumen petilasan yang menandakan bahwa di wilayah ini sebelumnya pernah berdiri Kraton Ambarketawang.

Penutup

Upacara adat Saparan Bekakak di Kalurahan Ambarketawang tidak hanya sekadar tradisi tahunan belaka, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada leluhur serta bentuk kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Berawal dari sejarah Kraton Ambarketawang bersama Cagar Alam Gunung Gamping yang hingga kini masih terdapat bukti tangible, hingga kisah Kyai dan Nyai Wirasuta yang direpresentasikan sebagai Upacara Adat Saparan Bekakak. Keberadaan Petilasan Kraton Ambarketawang dan Gunung Gamping menegaskan keterkaitan antara sejarah, alam, hingga kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Ambarketawang, terutama dalam berkembangnya Upacara Adat Saparan Bekakak.

Daftar Pustaka

Boli, Patrisius Kia (2022). Nilai Sejarah Dan Makna Kebudayaan Bekakak Di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Journal Of Social Science Research, 2(1), 624-632.

Istanto, Feri (2018). Sejarah Kapanewon Gamping. Diakses pada 14 Agustus 2025, melalui https://gamping.slemankab.go.id/sejarah-kapanewon-gamping/

Jogjacagar (2016). Petilasan Pesanggrahan Ambarketawang. Diakses pada 21 Agustus 2025, melalui https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/564/displayrecords-i-nama-warisan

Nusarini dan Marwati, L.S. (2014). Proses Penamaan Desa di Kabupaten Sleman: Tinjauan Semantik. Literasi, 4(2), 207–214.

Putra, R. S. Dan Kumalasari, Dyah (2017). Kraton Yogyakarta Tahun 1755-1816. Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(1), 75-83.

Tashadi, dkk. (1992). Upacara Tradisional Saparan Daerah Gamping dan Wonolelo Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.