Oleh: Nicolas Widodo

Saat ini, laju semua informasi terjadi begitu cepat melalui berbagai media dan platform yang tersedia di gawai-gawai kita. Semua informasi dapat kita akses secara mudah dan cuma hanya bermodalkan adanya jaringan internet dan gawai. Di era serba cepat ini, disiplin ilmu arkeologi pun dituntut harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ini. Utamanya karena arkeologi harus tetap memberi edukasi kepada masyarakat mengenai eksistensi manusia dilihat dari sudut pandang yang masuk akal dan dapat diterima secara keilmuan. Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan media sosial saat ini maka juga makin mendukung perkembangan arkeologi yang dilakukan oleh awam. Di satu sisi, memang hal ini memberi manfaat tetapi di sisi lain hal ini juga dapat menjadi masalah utamanya jika kita menyadari adanya suatu fenomena yang disebut hiperealitas. Apa itu hiperealitas? Mengapa hiperealitas harus diwaspadai?

Sumber gambar: https://pin.it/4v80EtLuj

Pertama, kita haruslah memahami terlebih dahulu apa itu hiperealitas. Hiperealitas adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Jean Baudrillard melalui teori simulasi yang diciptakannya. Hiperealitas menurut Jean Baudrillard dilihat sebagai suatu kondisi di mana masyarakat masa kini erat berinteraksi dengan apa yang disebut simulation atau simulasi. Simulation atau simulasi adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang mana kesadaran akan sesuatu yang real yang tumbuh di dalam masyarakat semakin berkurang akibat dari imaji yang disediakan oleh media (Widiyanti, E. dkk, 2020). Jean Baudrillard memahami konsep simulasi sebagai kondisi penciptaan kenyataan dengan model konseptual atau sesuatu yang disebut mitos yang tidak dapat dilihat kebenaran dan kenyataannya (Hereyah, 2011). Model ini menjadi penentu penting akan pandangan kita pada kenyataan. Mekanisme yang terjadi dalam simulasi menunjukkan adanya peleburan antara realitas kita dengan tanda atau model ideal. Ketika terjadi peleburan antara simulasi dan kenyataan dapat dikatakan bahwa jarak yang membatasi keduanya menjadi hilang dan tercampur aduk sehingga menghasilkan hiperealitas. Hiperealitas muncul ketika representasi budaya tidak memiliki realitas sosial atau manusia yang dapat digunakan untuk memverifikasi diri. Kita menjadi seolah-olah tidak senang menghadapi gambaran akan realitas yang kemudian menghasilkan immediate, the unsignified atau simulacrum yang berarti tiruan, imitasi, tidak nyata, tidak sesungguhnya (Hereyah, 2011). Jean Baudrillad dalam hal ini melihat bahwa simulacrum mulai menjadi sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasinya (Widiyanti, E. dkk, 2020). Simulacrum adalah dunia kontemporer yang mana realitas terganti dengan gambar palsu sehingga orang-orang tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata.

Lalu, hiperealitas sendiri pada akhirnya menciptakan kondisi sebuah pembauran antara kepalsuan dengan keaslian, masa lalu dengan masa kini, fakta dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta dengan kebenaran (Hereyah, 2011). Kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, dan realitas seakan-akan tidak berlaku lagi dalam kondisi ini. Hiperealitas ini pada akhirnya mengakibatkan masyarakat modern melakukan konsumsi berlebihan dalam semua hal. Esensi dari apa yang mereka konsumsi tidak lagi menjadi jelas karena terlalu banyak yang dikonsumsi dalam waktu yang cepat. Masyarakat melakukan konsumsi hanya didasari pada model-model simulasi dari suatu gaya hidup tetapi tidak berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan esensinya bagi mereka. Sebagai contoh, kita dapat melihat film Matrix (1999) yang mana film tersebut menggambarkan kondisi distopia, di mana realitas manusia dengan realitas komputer tidak dapat dibedakan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya.

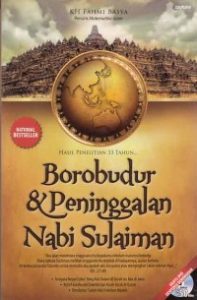

Bagaimana dengan arkeologi ? Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa pada era sekarang arkeologi harus tetap dapat mengikuti perkembangan arus zaman. Tidak mengherankan jika arkeologi kemudian juga merambah berbagai fasilitas atau dengan kata lain platform. Arkeologi tetap berusaha memberi edukasi pada masyarakat luas melalui platform-platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bahkan juga muncul berbagai komunitas non-akademisi yang memiliki ketertarikan pada dunia arkeolog. Hal ini tentu menjadi kabar baik bahwa ternyata masih banyak orang yang tertarik dan peduli pada artefak-artefak peninggalan budaya kita. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga beberapa risiko di mana keberadaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memutarbalikkan fakta arkeologis mengenai suatu artefak. Utamanya karena ada beberapa kelompok yang rela melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini disadari ketika kita melihat beberapa kasus seperti terbitnya sebuah buku berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya. Buku ini berisi narasi yang menyatakan bahwa Candi Borobudur sebenarnya adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Adapun contoh lainnya adalah sebuah video seorang pemuka agama sedang menjelaskan relief candi Borobudur, berikut link video tersebut: https://vt.tiktok.com/ZSFHubcfs/. Bisa dilihat pada video tersebut narasi yang diciptakan adalah bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Islam. Jika kita melihat ini dari paradigma pasca-prosesual, sebenarnya interpretasi adalah suatu hal yang bebas untuk dilakukan oleh siapapun. Tidak ada kebenaran mutlak dalam suatu interpretasi karena kebenaran itu sendiri dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga interpretasi yang lebih kritis dapat terus diterima. Namun, dengan adanya media sosial, interpretasi-interpretasi yang secara keilmuan arkeologi tidak dapat dipertanggungjawabkan juga dapat disebarluaskan kepada masyarakat awam. Kondisi hiperealitas yang memaksa masyarakat mengonsumsi semua informasi dalam jumlah banyak dalam waktu singkat ditambah dengan kurangnya pengetahuan akan peninggalan arkeologi tentu saja dapat mengaburkan pemahaman masyarakat akan tinggalan arkeologi yang mengakibatkan masyarakat dapat disetir oleh kelompok tertentu. Masyarakat awam akan menjadi kebingungan untuk membedakan mana fakta dan rekayasa dari suatu objek arkeologis. Masyarakat awam juga dikhawatirkan tidak dapat membedah secara kritis mana interpretasi yang lebih kritis dan mendasar secara keilmuan dibanding interpretasi yang hanya berdasarkan suatu keyakinan yang tidak terbukti secara kaidah keilmuan (intuitif). Jika hal ini terjadi pada masyarakat dan kemudian tertanam dalam kepala mereka hingga menjadi semacam ideologi, maka dikhawatirkan akan memancing sikap anarkis dari masyarakat awam dalam menyikapi kebenaran dan keberadaan dari suatu tinggalan arkeologis. Utamanya karena orang-orang yang menyebarluaskan interpretasi-interpretasi yang kurang bertanggungjawab ini berasal dari tokoh-tokoh atau petinggi-petinggi masyarakat, bahkan akan lebih berbahaya dan sensisitif apabila orang tersebut merupakan seorang tokoh keagamaan mengingat isu agama masih menjadi isu sensitif di Indonesia.

Akhir kata, di masa postmodern ini, haruslah kita pahami bahwa arus informasi yang begitu cepat dan banyak juga dapat mengakibatkan kebingungan secara masif di masyarakat. Masyarakat yang belum siap dengan kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan membuat narasi-narasi yang secara keilmuan tidak terbukti kebenarannya. Barangkali diri kita sendiri tidak bisa untuk memberi edukasi pada masyarakat secara luas mengenai interpretasi-interpretasi yang kurang kuat dasar keilmuan tersebut, tetapi setidaknya kita dapat menyadari bahwa saat ini kita harus makin kritis dan jeli dalam menerima informasi yang dapat datang dari berbagai platform.

Referensi

Hereyah, Y. (2011). Media Massa: Pencipta Industri Budaya Pencerahan yang Menipu Massa Studi Simulacra dan Hiperrealitas Film AVATAR. Ultimacomm : Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 95-104. https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v3i2.204

Widiyanti, E., & Herwandito, S. (2020). IDENTITAS DIRI DAN HIPEREALITAS DALAM MEDIA SOSIAL: (Tinjauan Update Status Kuliner di Kalangan Anak Muda Kota Solo). Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 7(2), 231–250.